Club de lectura: La llamada. Un retrato

La llamada. Un retrato

Este mes leemos:

La llamada. Un retrato de Leila Guerriero

¿Por qué hemos elegido este libro?

- Porque es un libro inclasificable y magnífico como lo demuestran las críticas recibidas desde su aparición.

- Porque nos gusta proponeros libros que nos interroguen sobre el mundo en que vivimos y nos planteen cuestiones importantes como la libertad, la maldad y la capacidad de supervivencia.

- Porque es un excelente ejercicio periodístico que, no obstante, es pura literatura por el tratamiento, el tema y por como de cuidada está la forma de abordar la história, terrible, que nos explica.

- Porque es una historia de supervivencia vital y emocional.

- Porque nos enfrenta a nuestros prejuicios a la necesidad que tenemos que el mundo se ajuste a lo que nosotros pensamos.

- Porque es un libro que resulta tan apasionante como la mejor novela.

Para saber más:

Un tastet....

Una cata…

Empieza con un cántico en latín, en una terraza.

Hay viento la noche del 27 de noviembre de 2022 en Buenos Aires. La terraza corona un edificio de dos plantas que retiene una firme autoconciencia de su belleza con esa altanería refinada de las construcciones antiguas. Se llega a ella después de atravesar un corredor extenso cubierto de paneles de vidrio ensombrecidos por el hollín –un detalle que aporta humanidad, un defecto necesario– y subir una escalera, una ascensión virtuosa de mármol blanco. Inserta en el centro de la manzana, la terraza parece una balsa rústica rodeada por olas de edificios más altos. Todo luce atacado por una sequedad armónica, un ascetismo de diseño (lo que no es extraño puesto que dos de las personas que viven aquí son arquitectas): cañas indias, enredaderas, bancos largos, sillas plegables de lona, una banqueta con almohadones blancos. La mesa, de madera cruda, está debajo de una tela de media sombra que se agita con lo que fue primero brisa y ahora es un viento fresco que despeja el calor ingobernable del fin de la primavera austral. En la parrilla se cocinan a fuego lento morcillas, pollo, lomo. Cada tanto, uno de los dueños de casa, el fotógrafo Dani Yako, se acerca hasta allí para controlar la cocción. Está, como siempre, vestido de negro: chomba Lacoste, jeans. Hace algunos años tenía un bigote aparatoso. Ahora lleva barba corta, los mismos anteojos de marcos gruesos. Al volver a la mesa le basta con escuchar dos o tres palabras para reinsertarse en la conversación. Es normal: conoce a casi todas las personas que están allí desde 1969, cuando tenía trece años.

–Me dijeron que en la presentación del libro estuvo la Royo –dice Yako.

–¡Cómo no nos avisaste! –dice Débora.

–Yo no la vi –dice Silvia Luz.

Alba dice, algo indiferente:

–Yo tampoco.

No dicen nada ni Laura ni Julia, la mujer y la hija de Yako –las arquitectas, que ya deben haber escuchado hablar de la Royo en otras cenas como esta–, ni Silvia ni Hugo.

–Bueno, me dijeron que estaba, yo no la vi –dice Yako, fingiendo ofuscación infantil, encogiéndose de hombros.

La presentación a la que alude es la de su último libro de fotos, Exilio, que reúne imágenes tomadas desde 1976 y hasta 1983, la mayor parte de ellas en España, en las que se ve a casi todas las personas que están en la terraza (y a otras que no están aquí). La presentación se hizo en una librería del barrio de Palermo llamada Los Libros del Pasaje el jueves 3 de noviembre de 2022, pocas semanas atrás. Royo es la profesora de latín del colegio secundario al que fueron todos ellos, que rondan la misma edad: sesenta y cinco años.

–Me hubiera gustado verla –dice Débora.

Entonces, como si el apellido Royo hubiera sido una clave, alguien –quizás Débora– entona la frase en latín: «Ut queant laxis / resonare fibris». Y Silvia Luz se suma: «Mira gestorum / famuli tuorum». Y Silvia: «Solve polluti / labii reatum». Y todos llegan al final –«Sancte Ioannes»– mientras golpean la superficie de la mesa con suavidad civilizada para que las botellas y los platos y las copas no terminen en el piso, siguiendo el compás de ese himno que cantaban en años en los que nada había sucedido, en los que todo estaba empezando, una bacteria larvada dentro de una matriz que iba a romperse en pedazos.

UT queant laxis

REsonare fibris

MIra gestorum

FAmuli tuorum

SOLve polluti,

LAbii reatum

Sancte Ioannes.

La traducción sería: «Para que puedan / exaltar a pleno pulmón / las maravillas / estos siervos tuyos / perdona la falta / de nuestros labios impuros / san Juan». Es el «Himno a san Juan Bautista», escrito por Pablo el Diácono en el siglo VIII. Sus versos comienzan con las notas musicales: re, mi, fa, sol. «Ut» es la forma antigua utilizada para la nota do.

–¡«Ut» –grita Débora– es do!

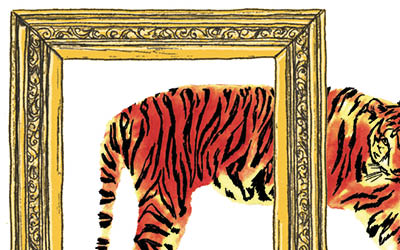

La primera vez que la vi fue en la foto de un periódico. Aunque estaba sentada sobre lo que parecía una tapa de cemento en mitad de un jardín frondoso, se notaba que era alta. El pelo rubio, por debajo de los hombros, enmarcaba un rostro sofisticado, esa clase de belleza felina que da, a algunas personas, el aspecto de una pieza delicada un poco salvaje. Usaba el flequillo insolente que solían usar muchachas de otra época. Le calzaba ese sustantivo: muchacha. Aparentaba muchos años menos de los que se deducían del artículo: sesenta y cuatro. Vestía una prenda de mangas largas color azul, jeans ajustados, sandalias de taco chino con suela de yute. Era delgada, con una voluptuosidad natural. Estaba allí ostentando el desparpajo de quien se ha sentado en el piso muchas veces sin perder el tipo. Miraba hacia arriba. La foto trasuntaba un clima a la vez fértil y amenazador, sumergida en una luz acuática que le daba la cualidad de un sueño (ella se arrepintió de haberse fotografiado allí, en ese jardín demasiado identificable, porque alguno de «estos tipos» podía ubicarla y hacerle pasar «un susto, un mal rato»). Llamaban la atención las manos grandes, compactas, rudas, una música muy fuerte para el resto del conjunto, más sutil. No se le veían los ojos, pero son azules. El título de la nota, firmada por Mariana Carbajal y publicada el 27 de marzo de 2021 en el diario argentino Página/12, decía: «El secuestro de Silvia Labayrú. La llegada a la ESMA y el parto en cautiverio». Tenía un error, y era el acento: su apellido es Labayru, no Labayrú. Pero el día en que leí la nota –edición en papel, era domingo– yo no sabía quién era esa mujer, ni estaba interesada en la ortografía de un texto en el que ella empezaba diciendo: «El 29 de diciembre de 1976, con 20 años, embarazada de cinco meses, me llevaron […] a la ESMA […] al sótano, donde torturaban en una salita […], en un lugar famoso que llamaban “La avenida de la felicidad”. Ahí fui interrogada, torturada durante un tiempo. […] me tuvieron catorce días [escuchando] día y noche sin parar los alaridos de los compañeros que pasaban por las otras salas de tortura». La periodista aclaraba que la evocación pertenecía a «Silvia Labayrú, ex integrante de Montoneros, sobreviviente de ese centro clandestino de detención», la ESMA, donde había permanecido secuestrada un año y medio.

Más información en el Centro:

UNED Barcelona Av. Rio de Janeiro, 56-58 08016 Barcelona 93 396 80 59 activitats@barcelona.uned.es